ЛЕОНИД ЕНГИБАРОВ

Большой Клоун

Каждый, новый этап в жизни цирка ознаменован появлением большого клоуна. В

русском дореволюционном цирке это братья Владимир и Анатолий Дуровы, Иван

Радунский и Сергей Альперов.

У истоков советского цирка стояли Виталий Лазаренко и Леон Танти, в 30-е годы —

Карандаш, в 50-е — Олег Попов, Юрий Никулин и Андрей Николаев, в 60-е — Леонид

Енгибаров.

Можно назвать еще с десяток артистов прошлого и настоящего, наделенных

комедийным даром: в манеже смешны, сильны по трюковой части, располагают

обширным репертуаром, иные стали популярны. Однако этим высоким эпитетом —

«большой клоун» — их не почтишь. Почему? Да потому, что нужна сумма таких

художественных достоинств, которые образовали бы Мастера с большой буквы.

Какими же признаками характеризуется искусство большого клоуна?

Прежде всего он ни на кого не похож, никому не подражает. Отец русского цирка

Аким Никитин, в прошлом замечательный комик, говаривал: «Большим клоуном можно

стать, только когда на этой профессии для тебя свет клином сошелся и ты ее ни

на какое богатство не променяешь...»

Итак, каков он, большой клоун? Это прежде всего яркая творческая

индивидуальность с остро развитым комедийным мышлением, собственным почерком и

собственным исполнительским стилем. Большого клоуна, как во времена Анатолия

Дурова, так и сегодня, отличает масштабность раздумий, свежесть и разнообразие

только ему присущих выразительных средств: красок, приемов и ритмов. Комический

дар большого клоуна исключительно действен. Вызывать смех и быть смешным — одна

из главных его задач; он хорошо ориентирован в смеховой технике, виртуозно

владеет ее хитрыми пружинами и рычагами, до тонкости знает механизм их

взаимодействия.

Большой клоун — всегда человек многогранный, живущий в мире высоких чувств и

высоких целей. Характеризует его также и причастность к современности,

способность тонко чувствовать ее и воплощать в своем искусстве специфическими

средствами.

Немаловажна еще одна черта, присущая большому клоуну,— личная притягательность

или «манкость», как определил ее Станиславский. В обществе актера, наделенного обаянием, публике, даже если она и не отдает себе в этом отчета, всегда интересно и тепло, как бывает интересно с общительным и содержательным собеседником. Непременным свойством большого клоуна является также способность самозабвенно трудиться. Каждый номер такого артиста выношен сердцем, рожден в творческих муках, потому и находит кратчайший путь к зрителю. Выдающийся клоун создает оригинальную маску и оригинальный репертуар, он необычайно взыскателен

к себе и никогда не снизойдет до подражания, каким бы заманчивым ни был

образец.

Он всегда новатор и потому энергично влияет на содержание клоунады и ее форму.

Воздействие его творчества так велико, что весь смеховой жанр получает

поступательное движение. Именно таким мастером стал и Леонид Енгибаров.

Несмотря на молодость, дебютант довольно скоро проявил богатство жизненных

наблюдений, запасы доброго юмора, обилие удачных находок и, более того —

собственную, отличную от других клоунов, эстетическую позицию.

Наблюдать за Енгибаровым на арене было интересно еще и потому, что в его

сценическом поведении, в его доверительной непосредственности угадывалась

незаурядная личность, тонкий художественный вкус, высокая духовность,

Наделенный от природы острым восприятием жизни, собственным взглядом на мир,

свежим и цепким, он способен был видеть в обычном необычное, в будничном —

праздничное, в повседневном — прекрасное и забавное и воплощал увиденное в

свежих, нештампованных образах. К тому же он обладал сильнейшей, почти

магнетической, сценической притягательностью. Вступая в манежное кольцо, клоун

действовал с такой эмоциональной отдачей, что сразу же воспламенял сердца

зрителей. Способность мгновенно устанавливать контакт с публикой, сближаться с

ней и подчинять ее себе у этого артиста была поразительной. Чувствовалось, что

и ему самому было интересно и весело колобродить на арене, дурашливо балагурить

и проказничать.

Он был неутомим в поисках новых средств выразительности, постепенно усложняя

механизм комического, стремился к многоплановости интермедий. Вся его

творческая жизнь — это эксперименты, пробы, раздумья, ошибки и снова пробы и

эксперименты. Он проявил себя настоящим разведчиком нехоженых путей в искусстве

смешного, смело перешагивал через каноны, нарушал традиции.

Добродушный юмор, тонкая ирония, эксцентрические переосмысления, гармонично

сплетенные с национальной орнаментикой смеховой культуры армянского народа,—

вот любимые краски этого художника, утвердившего па манеже собственный стиль

клоунады.

Подобно тому, как в музыкальной эксцентрике существовал стиль Бим-Бомов, в

сатире с дрессированными животными — стиль братьев Дуровых, в цирковой

публицистике — стиль Виталия Лазаренко, так в работе коверного Леонид Енгибаров

утверждал стиль лирико- философского комизма, обретший немало сторонников и

последователей.

Он создал художественную модель новой клоунской интермедии. Енгибаровские

интермедии представляли собой гармоничное единство глубокого содержания и

оригинальной формы, они вобрали в себя смысловую и эмоциональную наполненность;

в сущности, это были обобщенно-философские высказывания о жизни при помощи

специфических выразительных средств.

Леонид Енгибаров вошел в историю цирка как ярчайший представитель философской

клоунской пантомимы. Рано поднявшись на вершину славы, этот талант крепко

приковал к себе внимание прессы. О нем много написало, многое он сказал о себе

сам в книгах, статьях и бессчетных интервью.

«Уйдя из жизни в тридцать семь лет, он остался загадкой». Это высказывание

принадлежит не менее знаменитому клоуну — Юрию Никулину. Почему же загадкой?

Что автор имел в виду? Творческую незаурядность Енгибарова-комика, который по

определению того же Никулина «в молодые годы стал звездой первой величины»? Или

его особый юмор, основанный на непривычной для цирка лирике,— юмор,

перевернувший все представления о клоунаде?

Вокруг имени Леонида Енгибарова, как это часто бывает со знаменитостями,

наслоилось множество удивительных легенд, в большинстве своем взаимоисключающих

одна другую.

О Енгибарове много написано и сказано. Но каждый, кто общался с ним, видел его

по-своему. Мне доводилось слышать самые несхожие мнения о нем — от «весельчака»

до «ипохондрика». Так, известный актер театра и кино Анатолий Папанов воспринимал

Енгибарова как «смешного и трагического клоуна». С ним решительно не соглашался

главный режиссер Московского цирка Марк Местечкин: «В облике и характере

созданного им героя,— писал он в своих мемуарах,— я не усматриваю... трагизма».

А писателю- юмористу Виктору Ардову коверный в полосатой майке виделся

меланхоликом. «Енгибаров появляется,— читаем у Ардова,— в маске меланхолика: он

грустен, двигается не спеша, выглядит разочарованным». Известный скульптор Л,

Кербель, принимавший участие в обсуждении проекта памятника Енгибарову, держа в

руках бронзовую статуэтку клоуна под зонтом работы Г. Д. Распопова, сказал: «А

я бы все решил по-другому. Я знал этого артиста и любил. Он кто? Он — мим,

эксцентрик, жонглер. Вот и пусть бы из рук у него вылетал каскад шариков.

Памятник эксцентрику должен быть таким, каким и был этот человек на

манеже—веселым...» «Веселое на первый взгляд, а в глубине своей грустное и

одинокое сердце Леонида было велико, как сердце бога»—это уже слова Ивана

Штедри, известного чехословацкого поэта, автора песий «Клоун из Еревана».

Так каким же он был на самом деле, Леонид Енгибаров, актер и человек?

Детство и юность

Детство решительно не уходит от нас.

Оно всегда с нами,

оно всегда возвращается к нам

Ролан Быков

Леонид Георгиевич Енгибаров родился в Москве 15 марта 1935 года.

Всякий раз, когда мне случается проезжать по широкой, выпрямленной

Шереметьевской улице, ныне сплошь застроенной новыми зданиями современного

облика, я не премину пристально вглядеться в то заветное место, где еще так

недавно стоял в ряду деревянных домишек, окруженных зеленью, невзрачный

флигель, в котором прожил большую часть своей короткой, но такой блистательной

жизни Леонид Енгибаров.

Марьина роща, Двенадцатый проезд, дом № 22-Б, квартира два. Мне приходилось

бывать в этом гостеприимном доме, изведать радость общения с его милыми

обитателями. Здесь проведен не один час и не один вечер в разговорах с Леонидом

Георгиевичем, здесь довелось участвовать в шумных, веселых дружеских застольях

и в семейных торжествах. По этому адресу я отправлял письма; сюда — в

отсутствие хозяина дома — приводили меня литературные заботы. Незабываемы

беседы с его матерью Антониной Андриановной и тетей — Евгенией Андриановной.

Разговоры неизменно вращались вокруг одной и той же оси — Ленечкиных дел, его

забот, его успехов. Да, конечно, Ленечка был единственным светом в окошке для

этих женщин. В доме на всем лежала печать обожания и гордости за сына и

племянника. Неприкосновенной оставалась в периоды долгих гастролей его комната,

самая большая в квартире, стены которой были завешаны плакатами с изображением

знакомой фигуры в полосатой спортивной фуфайке, с дырявым зонтом в руке. Вокруг

на застекленных полках и стеллажах, тесно уставленных книгами,— нагромождение

сувениров, призов, которыми отмечено высокое мастерство актера. Отдельно на

столике хрустальная ваза — первая премия Международного конкурса юмора в Праге

(1965).

Во времена детства нашего героя уже не было той прекрасной зеленой рощи,

которая некогда вплотную примыкала к деревне Марьино и дала в XVIII веке

название этому месту. Район сохранял черты старой рабочей окраины. Жили здесь

невероятно скученно. Двор дома номер 22-Б был плотно, чуть ли не стена к стене,

застроен деревянными флигелями. Хотя и в тесноте обитали люди, но бодрости не

утрачивали, славились своим веселым, общительным характером, вероятно, еще не

выветрился живой дух былого. Ведь, по утверждению «певца старой Москвы,

писателя М. Н. Загоскина, на территории Марьиной рощи когда-то было «в семик

одно из лучших годовых московских гуляний». — Вот уж кто не был пай-мальчиком,—

говорит о своем племяннике Евгения Андриановна,— а рос отчаянным сорванцом, так

это Леня. Отца частенько вызывали в школу и жаловались, что сын его — заводила

и своими озорными проделками будоражит других. И вместе с тем, учился хорошо по

всем предметам. Но больше всего любил литературу: всегда приносил пятерки.

Нередко его классные сочинения читались вслух.

Не тогда ли проклюнулось в мальчишеской душе зерно литературного творчества?

Питательной почвой для этого явились два сильных увлечения Леонида — книги и

кино.

К чтению мальчик пристрастился очень рано. В этом смысле большой интерес для

нас представляют воспоминания Евгении Андриановны, учительницы по профессии:

«Нередко он донимал меня просьбами почитать что-нибудь вслух. Любил, и когда я

пересказывала содержание книг. Бывало, шагает со мной пешком аж до самого

Бутырского хутора (там у меня в годы войны, как и у многих москвичей, был

огородик) — лишь бы послушать «Витязя в тигровой шкуре». А ведь лет-то ему —

всего ничего. Помогал сорняки полоть, окучивать. Присядем передохнуть, а он:

«Ну, дальше, дальше...» Возвращаемся домой и опять: «А что потом было?..»

Библиотекарей мальчик расположил к себе жадной тягой к чтению и недетскими

суждениями о прочитанном. Когда в руки к нему попадала интересная книга, мог

легко забросить и дружков и озорство. Бывало, только переступит порог районной

библиотеки, а из-за стойки уже слышится: «А-а, Леня, есть для тебя кое-что

новенькое...» Новенькое — это книги о странствиях на кораблях, о подводных

лодках, о сражениях в океане и о дерзких набегах корсаров — словом, обо всем,

что связано с морем. Крепко засела в его голову мечта стать моряком. И не

просто членом команды, а капитаном. И не иначе.

Во время войны районная библиотека в Марьиной роще была небогата. И дома у

людей еще не скопилось таких, как сегодня, основательных собраний. Книги

ненасытному юному читателю доставали и мать и тетя Женя. Бывало, всех знакомых

опросят — нет ли чего интересного почитать? «Помню, приходит мама однажды такая

счастливая,— рассказывал мне Леонид Георгиевич,— и вынимает из сумки две книги:

«Смотри, милый, что я тебе достала». Это были «Овод» и «Серебряные коньки». Я

их за одну ночь проглотил».

По словам Евгении Андриановны, учился он у героев Руставели, а позднее у героев

Войнич, Джека Лондона, Ж юля Верна, Марка Твена. «Это они дали ему упорство,

трудолюбие, характер».

«Детство мое было трудным, ибо выпало на годы войны,— скажет Енгибаров

позднее.— Первое, что я узнал, был не хоккей, не футбол, не телевизор, а

война...».

В июле 1941 года шестилетний Леня эвакуировался в Рязанскую область (вместе с

тетей Женей, которая выехала со школой № 605, где работала учительницей). «Но

фашисты все приближались и приближались,— пишет она в письме ко мне.— И мы

решили, что дома все же лучше. В августе воротились домой. Пережили ночные

налеты вражеской авиации. А это очень страшно: прорвется какой-нибудь самолет и

бросает бомбы, воздух наполняется визгом, грохотом разрывов... Леня помнил траншею

во дворе, куда мы прятались от бомбежек, но ее вскоре залило водой, и мы бегали

через дорогу в подвал церкви «Нечаянная радость». Потом, как и все москвичи,

привыкли к бомбежкам и перестали прятаться...»

Впечатлительный мальчишка запомнил ямы от фугасок, аэростаты над Москвой,

витрины магазинов, заваленные мешками с песком, бумажные кресты на окнах,

очереди за хлебом, слышал вой сирен воздушной тревоги, военные песни, плач

соседей, получавших похоронки, видел живых фашистов — пленных, которых вели по

Москве...

Но дети оставались детьми. Даже в суровые военные годы, несмотря на трудности и

лишения, они не теряли присущей им жизнерадостности и находили повод для игр и

веселья. Двор кишел ребятней всех возрастов. Местным сорванцам было где

разгуляться: носись сколько душе угодно по окраинным пустырям, проникай через

тайные, только тебе известные лазейки в лабиринте дворовых переплетений.

Недалеко было и до Останкинского парка, казавшегося ребятне непроходимой

чащобой. Ну а уж коли попал в Останкино, разве минуешь его веселые пруды, такие

шумные от визга и хохота купающихся.

Рос мальчишка, в сущности, предоставленный самому себе. Отец весь день занят,

мать и тетя Женя обе обременены тяжелой работой, и потому никто ему «не докучал

моралью строгой».

...Отгремела война. И мечты о подвигах и о доблестной борьбе с морской стихией,

как это часто бывает в юности, сменились столь же страстной любовью к спорту.

Лыжи, затем старенький велосипед, на котором Леня целыми днями колесил но

улицам. Научился выделывать на нем такие трюки, что все диву давались: и без

рук и вниз головой, вращая педали руками.

Хорошо играл в футбол. Евгения Андриановна вспоминает: «Однажды Леня гостил у

наших родственников в деревне и там до того увлек местных пацанов гонять мяч,

что вся орава ни свет ни заря собиралась под окнами избы, терпеливо дожидаясь,

когда выспится их тренер и главный игрок».

К своим обязанностям юный капитан команды относился серьезно. Терпеливо

разъяснял деревенским партнерам правила игры, показывал приемы ударов по мячу и

пасов. Мяч, привезенный из Москвы,— подарок брата — был самый настоящий,

производства фабрики спортинвентаря, играть им — одно удовольствие. Перед

утренними тренировками двенадцатилетний капитан команды поддувал мяч насосом, а

после сыгровки бережно протирал мягкой тряпкой: уж очень дорожил подарком.

Деревенская жизнь Лене нравилась. Но вот однажды он случайно услышал разговор,

который не предназначался для его ушей. Родственники судачили о нем: целые дни,

как малое дитя, гоняет мяч по улице. И все местные озорники с ним. Прямо от рук

отбились. Никакой помощи от них не стало. А по вечерам без пути свет жжет:

книжки читает...

Городской родственник, исполненный чувства собственного достоинства, объявил,

что уезжает. Как же так, почему? Собирался до сентября погостить?.. Пора. Вышло

время. Надо готовиться к школе. И мама пишет, что сильно скучает...

Набил своими книгами чемодан, подхватился — н на станцию. А за ним вся ватага —

провожать. К чемодану прикоснуться не дали, по очереди семь километров тащили.

Поезда долго не было, все проголодались, но никто не роптал, ведь так интересно

слушать веселые истории, которые без умолку рассказывал московский приятель.

Когда состав приблизился к станции, Леня вдруг посерьезнел, умолк, повздыхал,

потом достал из чемодана мяч, бережно обернутый байковой тряпочкой, подержал

его и руках и решительно протянул — нате, играйте...

Притихшие ребята прощально махали другу, а тот, стоя на подножке, вдруг

спохватился, торопливо открыл чемодан и стал что-то искать в нем. Детвора

увидела в его руке насос. Он поднял его над головой и швырнул и траву...

Родители Лени к искусству не имели никакого отношения. Отец Георгий Сергеевич,

армянин по национальности, был поваром высокого класса, в последнее время

руководил кухней ресторана «Метрополь». Мать — портниха. Всем, кто был близко

знаком с Леонидом Георгиевичем, хорошо известна его привязанность к матери. О

чем бы ни повел он свою всегда чуть возбужденную речь, обязательно упомянет

Антонину Андриановну, женщину доброты и кротости необычайной. С годами сыновнее

чувство нисколько не остыло. После изнурительных дорог, после безликих

гостиничных номеров не было Леониду большей радости, как вернуться под родную

крышу их уютного флигеля с тесным палисадничком и раскидистым ясенем под окном,

предоставив себя в полное распоряжение хлопотливой материнской заботы.

Позднее он опишет в новелле «Здравствуй, дерево» радость своих встреч «со

старым добрым деревом» после долгих месяцев разлук: «Я снова здесь, я снова

приехал. Мы снова можем разговаривать с тобой, у меня от тебя нет секретов. Ты

же знаешь про меня все...» Да, конечно, ясень-старик знал Леню от первых дней

рождения и до той минуты, когда прославленный артист покинул флигель,

предназначенный на снос. Ясень видел его и в сером башлыке, запорошенном

снегом, и в синей «испанке» — пилотке с белой кисточкой, такие тогда носили все

его сверстники. И в модной велюровой шляпе. Помнился ему Леня и притихшим,

когда он с книгой в руках укрывался в прохладном сарайчике. Нередко туда

наведывались дворовые приятели, и Леня увлеченно излагал им содержание

прочитанного. Причем его неукротимая фантазия (ярчайшее свойство творческого

облика Леонида Енгибарова) уснащала рассказ такими сногсшибательными

подробностями, о каких автор и не помышлял. Как видим, уже тогда проявилось в

нем художническое начало. То, что мы вобрали в себя в детстве, то, что жизнь

заложила в юные сердца, не покидает нас до последних дней, питая память

впечатлениями минувшего, влияя на наши взгляды и поступки.

«Еще в возрасте трех лет Леня любил участвовать в домашних концертах, которые я

устраивала по вечерам,— пишет Евгения Андриановна,— Леня выполнял все, что я

требовала, абсолютно точно: как держать руки, как поднять голову, как петь или

читать стихи... Позже, в пять лет выступал в роли актера и в роли режиссера...»

В семь лет увлекся кукольным театром. Под тем самым ясенем и давали кукольные

спектакли собственного сочинения. «Зрители собирались чуть ли не со всех

соседних домов,— читаем в том же письме.— Режиссер-постановщик просил, чтобы

девчонки отдали своих тряпичных кукол для участия в представлении, и те с

гордостью вручали ему свое богатство. А дома потом рассказывали, как их куклы

были сегодня артистами и как все было интересно». В девять лет Леня придумал

увлекательную настольную игру «Футбол». В чем же она заключалась? На большом

листе фанеры — бывшей рекламе кинотеатра — он начертил футбольное поле: среднюю

линию, штрафную площадку, линию ворот — словом, все, что полагается.

Футболистами были пуговицы. Каждая носила имя популярного в то время игрока.

Мальчик тщательно разработал правила игры и увлек футбольными поединками всю

округу. Долго помнила Марьина роща об этой пуговичной лихорадке. Пополнялись

убывающие кадры полузащитников и нападающих просто — срезались с пальто

домашних. «Бывало, примешься отчитывать его,— вспоминает Евгения Андриановна,—

ты опять, негодник, оттяпал у меня пуговицу!» А он: «Не сердись. Это же вратарь

Хомич. Какая без него игра...» Раскидистый ясень был и сценой, и футбольными

трибунами, и свидетелем отчаянных мальчишеских драк... Авторитет в старых

московских дворах завоевывался превосходством в ловкости и смелости,

изощренностью детских забав и дерзостью проказ. Но более всего почиталась здесь

простая физическая сила — крепкие кулаки.

Весной в соседнем дворе появились новые жильцы — большая рабочая семья, и в

дворовую ватагу влился мальчишка года на три старше Лени — розовощекий крепыш.

И, как выяснилось, большой задира. Схватились они в первый же день на виду у

всех. Несмотря на отчаянную смелость, Леониду все же пришлось уступить

первенство новенькому.

Он тяжело перенес поражение, замкнулся, во двор почти не выходил. Самолюбивое

желание быть всегда впереди не давало покоя. Честолюбие всю жизнь оставалось

неизменной чертой енгибаровского характера. «Быть первым — это великолепно!» —

сказал он много лет спустя в одном из газетных интервью.

Через несколько дней Леонид записался в секцию бокса при Центральном доме

Советской Армии. Мать была в ужасе: такой слабеньки!!, а там, в боксе-то, одни

верзилы — искалечат ребенка...

Похоже, что бокс этой независимой натуре понадобился как средство

самоутверждения. Леониду здорово повезло: его взял в свою группу сам Лев

Сегалович, шестикратный чемпион страны в наилегчайшем весе. Под его

руководством парень дорос до боксера-разрядника; был участником нескольких

юношеских соревнований в весовой категории до 48 килограммов. «Мастером спорта

он не был,— сказал мне его старший брат Михаил, принимавший самое

непосредственное участие в спортивном увлечении своего любимца.— Мастером его

сделали репортеры ». К занятиям спортом Леонид относился с полнейшей

серьезностью: по утрам делал зарядку во дворе, даже зимой. А после зарядим

обязательно обтирался снегом. Тогда же избрал себе кумира — Владимира

Енгибаряна (видимо, под влиянием сходства фамилий}. Это был боксер в

полусреднем весе, ставший чемпионом Олимпийских игр в 1956 году. Во многих

интервью на вопрос: «Кто ваш любимый спортсмен»,— Леонид неизменно отвечал —

«Владимир Енгибарян».

Бои в кожаных перчатках — самое сильное увлечение последних школьных лет.

Позднее эти уроки будут верой и правдой служить Енгибарову-актеру и Енгибарову-

литератору (боксу и боксерам посвящены многие из написанных им новелл}.

Кем быть, какую дорогу в жизни выбрать? — этот извечный вопрос молодости для

него, насколько он помнит, не являлся такой уж жгучей проблемой. Кем быть? Ну

ясно — спортсменом, боксером.

И вот Леонид — студент Института физической культуры. Правда, прозанимался там

он всего несколько месяцев. Ушел потому, что понял — это не для него. Да,

конечно, огороженный веревками квадрат ринга не дал бы ему простора для

самовыражения, слишком щедро одарила природа этого человека.

«Я чувствовал,— говорил позднее Енгибаров,— что меня все сильней и сильней

влечет работа творческая. Хотя толком еще не знал, какая именно и где. Будущее

смутно виделось связанным с кино. Но вот однажды на детском утреннике в цирке

увидел Карандаша. И это решило мою судьбу: я стал студентом Циркового училища».

2

Москва. Пятая улица Ямского поля, дом № 24. Сегодня уже более полувека здесь

помещается первое в мире Государственное училище циркового искусства, в стенах

которого на отделении клоунады постигал азы будущей профессии Леонид Енгибаров.

Ему двадцать один год, он немного старше сокурсников. И серьезней. Первые

месяцы новичок был уверен, что в клоунском деле ему все ясно, никаких тайн: все

просто, все ему под силу. По чем дальше, тем это искусство все больше и больше

озадачивало. И хотя на занятиях по актерскому мастерству нередко случалось,

что, исполняя нафантазированные этюды, изумлял причудливой выдумкой и педагога

и всю группу, тем не менее сама суть клоунского искусства представала перед ним

в каком-то тумане.

Поначалу Леониду казалось, что на каждом занятии он будет обильно черпать

сведения об избранном жанре, не только теоретические, но и практические, как

это было там, в спортивном зале. Тренер учил его тактике боя, давал конкретные

указания, объяснял подробности ведения атаки и обороны. Занятия были успешными,

потому что Лев Сигалович сам был в прошлом опытным боксером и дело свое знал до

тонкости. А в училище все было как-то неопределенно, расплывчато. Ему казалось,

что будущую специальность они изучают слишком поверхностно, не получая чего-то

очень важного, но чего именно — не знал. Много лет спустя Леонид Енгибаров,

вспоминая ту пору, расскажет, что временами его охватывал неподдельный страх,

ему казалось, что дело это никак не дается ему в руки и что вообще оно

непостижимо. «Я был в полной растерянности... Одолевали мучительные приступы неуверенности

в себе, в своем выборе. Это ощущение болезненно ныло во мне, как обожженная

кожа...» Зато дисциплины, как он их называл, конкретные — эквилибристику и

жонглирование — осваивал с увлечением. Все это было внове ему. Особенно был

захвачен акробатикой. «Акробатика — всему голова». Это сказал ему старый

клоун-буфф Николай Александрович Кисе. К тому времени Леонид пристрастился

слушать рассказы бывалых людей, чья жизнь связана с манежем. От них и услышал,

что знаменитые мастера смеха, как правило, были искусны в акробатике, да и во

многих других жанрах — старый цирк требовал от коверного универсальности.

Кстати сказать, о том же говорилось и в книгах, посвященных полюбившемуся

искусству. Вот, например, свидетельство Д. В. Григоровича о разносторонности клоуна.

В своем «Гуттаперчевом мальчике» сто лет назад он писал: Эдвардc «один мог

заменить целую труппу: был отличным наездником, эквилибристом, гимнастом,

жонглером, мастером дрессировать ученых лошадей, собак, обезьян, голубей».

Тренировался Енгибаров упорно и много, что называется, до седьмого пота,

оставаясь обычно и после уроков в числе энтузиастов самоподготовки. Как был

горд Леонид, когда научился делать свой первый акробатический трюк «лягскач».

(Лягскач — ловкий вскок на ноги из положения лежа за счет резкого взмаха

ног, напоминающего всплеск рыбьего хвоста, из-за чего это упражнение называется

иногда «рыбьим прыжком».)

Из училища любил возвращаться пешком (привычка эта сохранилась на всю жизнь).

Неблизкий путь до Белорусского вокзала, а случалось, и до самого дома, он

проходил в размышлениях. И особенно часто о природе смешного. В эти годы

самопознания и самооценки

Енгибаров любил порассуждать о смешном на манеже и на киноэкране, в литературе

и в обыденной жизни — вопросы эти всерьез занимали пытливого студента.

Интересовало его и различие комедийных форм. Какова, например, природа фарса и

какова бурлеска? В чем суть буффонады и в чем — эксцентрики? Что есть гротеск и

что — пародия? При случае затевал разговоры на эти темы со сведущими людьми. О

своей профессии хотел знать все.

На многих страницах его блокнотов, которые хранятся ныне в Центральном

Государственном архиве литературы и искусства, встречаются записи, относящиеся

к проблемам комизма. Будущий артист вчитывался в книги, искал ответ на важные

для него вопросы технологии циркового комизма. Старался докопаться до самых

корней — какими средствами выразительности пользовался, например, родоначальник

английской клоунады Джозеф Гримальди, этот «Микеланджело буффонады», какими

приемами смешил неповторимый музыкальный клоун Грок, а какими — его

современник, клоун-буфф Эйжен? Сожалел, что так мало сохранилось сведений о

творчестве комиков прошлого, привлекавших его внимание: о гастролере из Франции

Луи Виоле, веселившем петербуржцев во времена Тургенева, о виртуозе смешных

танцевальных пародий Максе Высокинском. Пристально вглядываясь в дошедшие до

наших дней фотографии Жакомино, хотел понять тайну его огромнейшего успеха в

столицах России и Польши. «Секреты» циркового комизма, разнообразие его форм

будут занимать Енгибарова и когда он станет зрелым мастером клоунады.

Частенько Енгибаров-студент размышлял о кинокомедиях и кинокомиках. И как

только узнавал, что где-то состоится разговор об этом, да еще с показом фильма,

мог, несмотря на усталость, помчаться хоть на край города.

Живой, общительный, он легко заводил знакомства. Однажды услышал, что в Большом

зале Политехнического музея проводится цикл лекций по истории мировой

кинокомедии. Абонемент достать удалось с огромным трудом. Там впервые увидел он

восхитившие его старые ленты Чаплина, о котором много читал; там познакомился с

творчеством жизнерадостного француза Макса Линдера и предприимчивого молодого

американца в роговых очках и канотье Гарольда Ллойда, смеялся над забавными

проделками Пата и Паташона. Узнал и другой блистательный дуэт, незнакомый у нас

— Оливера и Харди. Но особенно сильно захватил Леонида Бестер Китон. По словам

Енгибарова, это было самое глубокое художественное впечатление его студенческой

поры. «То, что я увидел, не походило ни на что из прежде просмотренного.

Настоящее потрясение. Потом целых две недели ходил сам не свой. Перед глазами

все время стоял его невозмутимо-грустный взгляд, его худое, бледное, чуть

скуластое лицо и приплюснутая шапчонка на голове». Ни один из комиков не

вызывал в его душе такого сопереживания, как Бестер Китон. «Я жил вместе с ним

его экранной жизнью». Комедийный метод этого мастера смеха, на взгляд

Енгибарова, был высшим проявлением эксцентризма, а манера игры представлялась

поразительно современной. И в особенности привлекало к этому чародею то, что

он, выходец из цирковой семьи, первоклассный акробат, сам, без дублера,

проделывал по ходу сюжета все головоломные трюки.

Леонида удивила философия жизни героя Китона, который невозмутимо встречал бесчеловечность

окружающего мира и чудовищное зло, творимое вокруг. Все это он воспринимал с

каменно-бесстрастным лицом стоика. Великий актер играл одинокого человека в

этом безумном, безумном мире, человека, который покорно сносил все удары

судьбы. Небольшое отступление. Разбирая груду старых фотографий, я увидел

несколько снимков, сделанных в годы учебы Енгибарова. На них он изображен в

приплюснутой шапчонке, с характерно поднятыми бровями и чуть приспущенными

веками,— будущий клоун явно подражал своему кумиру. Проникновение в душу

«грустного» комика было столь сильным, что и в зрелую пору герой Енгибарова нес

в себе эту грустинку.

Пристрастился Леонид ходить и в «Иллюзион», кинотеатр, в котором

демонстрировались старые ленты, предваряемые, как правило, содержательным

вступительным словом киноведа. Всеми правдами и неправдами проникал в Дом кино,

когда там шли комедийные ленты. Стремясь глубже постичь механизм смеха, Леонид

стал смотреть такие фильмы по два-три сеанса подряд. На первом захватывало

развитие сюжета, а подробности и нюансы ускользали. Зато на последующих во все

глаза следил за техникой комического трюка — это были, как он говорил, самые

полезные уроки. Студент Енгибаров энергично впитывал в себя и другие

художественные впечатления; смотрел с однокурсниками представления в зимнем

цирке, а летом — в шапито, часто бегал на эстрадные концерты, впивался в экран

телевизора, «когда там показывали что-то веселое...» Таким образом, у него

постепенно складывались те ценные профессиональные накопления, которые позднее

он будет щедро расходовать на воплощение своих художественных идей. Но до этого

еще далеко. И пока жадное, без разбора, поглощение книг и всевозможных зрелищ

обернулось залежами непереваренной информации. «В голове у меня тогда

образовалась каша. Нет, каша нечто однородное, винегрет был в моей голове,

мешанина,— вспоминал Енгибаров, — Прочитанное, услышанное — все перепуталось».

Однако студенческие годы не прошли даром. Наряду с профессиональными навыками

формировались художественные взгляды, развивался вкус, вырабатывались основы

эстетических воззрений, происходило становление характера.

В последние месяцы, проведенные в стенах училища, Леонид Енгибаров увлекся

пантомимой. Это пристрастие оказалось чрезвычайно важным для его творческого

будущего. В учебную программу уроки пантомимы тогда не входили. Дело это было

новым для училища, мало кому известным. Среди преподавателей и администрации

находились и такие, кто решительно не разделял занятий Енгибарова и его друзей

«этими странными упражнениями глухонемых». Тем не менее энтузиасты

красноречивого безмолвия, не имея ни педагогов, ни учебников, продолжали

настойчиво осваивать сложный язык искусства пантомимы, изобретали на свой страх

и риск собственную грамматику пластических движений, или, как говорил

Енгибаров, телесный синтаксис. До всего доходили своим умом. Многие упражнения

подсказала интуиция, в частности, весьма продуктивные — на расслабление одних

групп мышц и напряжение других. Упорные тренировки и неустанное придумывание

этюдов, реприз, сценок не преминули принести свои плоды. Заметно возросла

пластическая выразительность Леонида, накопилось изрядное количество сочиненных

им бессловесных миниатюр. Язык жестов, обладающий неисчерпаемыми возможностями,

пришелся как нельзя более самому характеру его дарования — поэтическому видению

мира. «Пантомима легла мне на душу»,— скажет он позднее. И вот, наконец,

отшумели два положенных года, незаметно подошло время выпуска. Сокурсники давно

уже объединились в дуэты: считалось, что у двоих больше творческих

возможностей. Енгибаров же твердо решил — будет работать один, будет солистом.

Уже тогда сделал он свой выбор — стать клоуном-мимом. И это, несмотря на весьма

настойчивые советы не пренебрегать речью. Рекомендации «озвучиться» Леонид

Енгибаров будет получать на протяжении всей творческой жизни. Однако с присущей

ему категоричностью отстаивал, как и в студенческую пору, приверженность к

языку жестов. «Я молчу,— говорил он,— вовсе не потому, что не владею словом. В

цирковом училище я прошел курс техники речи. Разговариваю в фильмах, читаю

стихи и даже люблю петь». В защиту безмолвия у него нашлось немало доводов,

которым не откажешь в убедительности: «Мир пантомимы полон звуков и красок. Он

гремит... звонко пост и тихо шепчет слова любви». А вот и самый главный, по его

мнению, аргумент: «В цирк, как мне кажется, приходят смотреть представление, а

не слушать его».

Как же нужно было верить в правоту своего выбора, с какой глубиной постижения

осознавать необъятную силу искусства пантомимы, чтобы избрать для себя эту

трудную, почти нехоженую дорогу. Недаром же говорится, что вера в себя — в

числе определяющих признаков истинного таланта.

Наиболее дальновидные из его наставников к тому времени уже сумели разглядеть

незаурядность своего питомца, составили вполне определенное представление о его

творческом будущем. «Леонид Енгибаров выделялся своими интеллектуальными

интересами, глубоким чувством прекрасного, творческими поисками и поистине

титанической работоспособностью,— говорит в письме к автору этих строк преподаватель

ГУЦЭИ, кандидат искусствоведения И. Я. Новодворская.— Его литературные интересы

были очень разнообразны, в особенности его привлекала русская поэзия XVIII

века, в частности Державин. Привлекали его и произведения русских

художников-символистов. Безусловно, большое влияние на эстетические взгляды

Енгибарова оказала его педагог - режиссер Наталья Сергеевна Соловьева»

(правнучка русского историка С. М. Соловьева}.

Отделение клоунады готовилось к выпускным экзаменам. В это жаркое время

Енгибаров был настолько поглощен походами в кинотеатры, на выставки и

спектакли, что приближающееся испытание застало его, как он сам признавался,

врасплох. И вес же экзамены сдал хорошо. В архиве училища хранится протокол

заседания педагогического совета от 15 июня 1959 года. В графе «Специализация

по жанрам циркового искусства» стоит оценка «5».

Итак, Леонид Енгибаров — дипломированный артист цирка, и едет на стажировку в

Армянский цирковой коллектив «Ереван».

Пройдет не так уж много времени, и знаменитый клоун, гордость училища, займет

почетное место за столом экзаменационной комиссии, за тем самым столом, перед

которым, казалось, еще так недавно и сам стоял, испытывая глубочайшее волнение.

В начале пути

В конце концов,

не все зависит от человека, хотя и многое.

Виктор Розов

1

В самом начале творческого пути Леонид Енгибаров изведал глубокое потрясение, о

котором знал лишь узкий круг людей. Новые материалы проливают свет на события

горестного для молодого клоуна времени.

...Августовским днем 1959 года скорый поезд «Москва— Новосибирска мчал

выпускника циркового училища к месту его будущей работы. В столь длительное

путешествие Енгибаров пустился впервые в свои двадцать четыре года.

В дорогу он взял томик любимого с детства Ханса Кристиана Андерсена, сказками

которого был очарован и помнил многие из них в мельчайших подробностях. К этой

книге Леонид тянулся всякий раз, как только у него было сумрачное настроение

или, напротив, когда душа полнилась светлыми чувствами. Бесхитростные,

поэтические истории, рассказанные великим датчанином, не перестанут волновать

артиста до последних дней. И все годы в его сердце будет жить мечта — создать

яркий цирковой спектакль по мотивам сказок Андерсена.

Ехал он полный надежд, творческих замыслов и дерзкой самоуверенности. Хотя

оснований для того, как увидим, было маловато. Дело в том, что в бытность

студентом ему не привелось пройти стажировку на манеже, и потому все его

представления о самой работе, о ее характере, основывались исключительно на

рассказах старых артистов и романтических историях, почерпнутых из книг.

Леонидом владело нетерпение — скорее влиться в дружную семью единомышленников,

в радушном приеме которых ни секунды не сомневался. Хотелось выходить каждый

вечер на залитый светом прожекторов манеж и весело заполнять паузы, хотелось

учиться мастерству у старших опытных, как ему представлялось, коверных Сико и

Сако...

Вторая половина 50-х и 60-е годы отмечены небывалым расцветом

многонационального циркового искусства. К ранее созданным и плодотворно

работавшим коллективам: узбекскому, грузинскому, армянскому, литовскому,

латвийскому, азербайджанскому, украинскому, белорусскому — прибавлялись одна за

другой новые, специально подготовленные труппы, сформированные из молодых

артистов Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Татарии, Башкирии, Киргизии. В

этом благотворном климате успешно развивалось творчество даровитых

канатоходцев, наездников, гимнастов, комиков.

Превосходный дворец циркового искусства, которым сегодня по праву гордится

Новосибирск, в ту пору еще не был построен. Представления шли в старом

деревянном здании под брезентовой крышей, которое, впрочем, содержалось в

идеальном порядке. И в том была заслуга директора цирка Даниила Кирилловича

Бабина, человека доброжелательного, с большим опытом театральной деятельности и

хорошим художественным вкусом. Прибывшего из Москвы молодого клоуна встретили в

коллективе настороженно. Однако он не сразу почувствовал это, отвлеченный общим

обилием впечатлений и устройством на жительство. Лишь некоторое время спустя,

озабоченный тем, что его не ставят в программу, обратился к руководителю. Мало

ли что аттестат с круглыми пятерками, было сказано ему, это еще ни о чем не

говорит. Одно дело школа, а другое — производство. Тут, голубчик,

ответственность. А если что-то не так? Ведь может и нагореть... Кому же это

охота? Нет, миленький, сперва с вашей работой должен познакомиться

художественный совет коллектива.

Просмотр был назначен на двенадцать дня и проходил без публики. К слову

заметить, распространенная и в цирке и на эстраде практика подобного рода

просмотров в корне неправильна. Юмор рассчитан прежде всего на живое восприятие

— ив этом вся суть. Лишаясь непосредственного контакта со зрительным залом, не

чувствуя его реакции, артист утрачивает опору. Просмотры, связанные, как

правило, с волнением, а порой и с неподдельным страхом, часто превращаются в

моральную пытку.

Выступление дебютанта прошло при гробовом молчании. Лица членов художественного

совета были непроницаемы. После томительной паузы вдруг все заговорили в один голос:

«Это что же такое?! Кого к нам присылают? Что им тут показали?! Э-э, разве это

работа!.. Да что в самом деле, коллектив у нас или детский садик?! И куда

смотрело это училище! И вообще, кто сказал этому человеку, что он клоун?»

И вот тут в первый, но не в последний раз вмешался директор цирка. Надо ли

спешить с выводами, сказал Бабин. На него, например, молодой артист произвел

неплохое впечатление. Что-то в нем есть, чувствуется, что он еще очень

неопытен, но видна подготовка и способности. Может быть, имеет смысл посмотреть

молодого человека еще раз, но уже на зрителе... Директора уважили, нехотя,

конечно, но уважили. Леониду разрешили в пятницу вечером три выхода, иначе

говоря, позволили заполнить три паузы между номерами. И еще строго-настрого предупредили:

не тянуть, коротко, в темпе, раз-два и ушел.

Нетрудно представить себе, в каком напряжении прожил начинающий коверный

оставшиеся до пятницы дни, с каким душевным трепетом готовился к своему первому

выступлению, которое лишь случайно не стало последним...

Прямо скажем, под брезентовым куполом Новосибирского цирка не слышалось

восторженных оваций и девушки не бросали на ковер букеты цветов. Забегая

немного вперед, замечу, что и овации, и букеты, и взрывы хохота — все это будет

ровно через десять лет, когда он вернется сюда уже именитым актером во главе

Московского эксцентрического театра. Тогда же столь очевидный провал потряс

новичка. За кулисами неудачник наталкивался на откровенно насмешливые взгляды,

иные смущенно отводили глаза. Хотя никто не заговаривал с ним, никто не

осуждал, но кожей чувствовал он вокруг себя атмосферу отчужденности. Да,

выступление это стало черной пятницей Леонида Енгибарова. Бывший боксер в

первом же раунде получил нокаут. Однако бойцовские качества характера не дали ему

сложить оружие. Исполненный решимости продолжать поединок, он упрямо твердил

себе, что докажет всем этим людям — поражение было чистой случайностью, просто

сильно волновался. И, во-вторых, репризы делал не те. А теперь все продумал —

надо давать мимические сценки. Ведь вот же в Москве, в Театральном институте, и

потом в Доме актера под Новый год, какой успех имели его пантомимы. И сейчас...

дайте только показать «Тяжелоатлета», «Укротителя», а на закуску — «В столовой

самообслуживания» — и будут, как в Москве, вызывать на бис...

Енгибарову не терпелось изложить все это художественному руководителю. Он был

твердо убежден, что тот сразу же во всем разберется и даст ему, дебютанту,

возможность взять реванш, и все увидят: а ведь парень-то стоящий.

Объясниться хотелось с глазу на глаз, но в кабинете все время толклись люди,

шумливые и бесцеремонные. Наконец, после долгого колебания, вошел в комнату и,

подавив смущение, стал было сбивчиво убеждать худрука разрешить ему сегодня

вечером показать другие репризы. Но в ответ услышал: согласно решению

Художественного совета товарищ Енгибаров направляется обратно в Москву, в

распоряжение главка. Все бросить и бежать куда глаза глядят! Такое чувство

овладело Леонидом в те первые минуты... И ведь могло статься, что наш цирк

навсегда потерял бы артиста ярчайшего таланта, выдающегося клоуна

современности. Но он все же взял себя в руки и добился повторного просмотра.

Однако и на этот раз — провал. Его выступление озадачило еще больше. Дело в

том, что исполненные коверным пантомимические репризы, рассчитанные на

фронтальный показ с подмостков сцены, в круговом обзоре (когда половина цирка

видит лишь спину актера, а мимика и жесты остаются вне поля зрения), были

просто непонятны. Нельзя не учитывать и еще один важный момент. Успех, который

Енгибаров имел в Москве, выступая перед театральной публикой, уже

познакомившейся с возрожденным искусством красноречивого молчания, здесь был

невозможен. Сибирякам пантомимический язык казался непостижимым ребусом.

Видя, что этот странный дебютант не робкого десятка и, следовательно,

избавиться от него будет не так-то просто, некоторые члены Художественного

совета договорились обосновать его отчисление решением общего собрания — пусть

потом поспорит с волей коллектива. Это собрание на памяти у многих. Мне

довелось слышать о нем от нескольких лиц. Происходило оно под навесом среди

зелени ухоженного циркового двора. Погода в тот день, как хорошо запомнилось

людям, была пасмурной и ветреной, откуда-то издалека доносились раскаты грома,

сверкали сполохи молний.

Сперва старейшины труппы витиевато говорили о высокой ответственности звания

артиста национального цирка и о том, что каждый член коллектива, от мала до

велика, должен свято оберегать его традиции. А то, что здесь показал молодой

артист, не может, при всем желании, расцениваться иначе, как ученические пробы,

и потому не способно достойно представлять искусство армянского народа.

Тон был задан. А далее один за другим брали слово гимнасты, дрессировщики,

руководители номеров — люди степенного возраста. Со всей категоричностью

высказывались они о профессиональной непригодности артиста, присланного из

училища. Было видно: точка зрения у всех едина — отчислить. Самое время

проголосовать, запротоколировать и — делу конец. Но тут неожиданно над самой

крышей Красного уголка взорвался громовый разряд. Женщины испуганно ойкнули и

стали переговариваться.

В этот момент к столу президиума протиснулась артистка Нази Ширай, человек

прямой и принципиальный. Она заговорила со страстной убежденностью. Почему это

у некоторых такая короткая память? Почему все вдруг забыли, как начинали сами?

Разве у каждого было все гладко? Разве от волнения не валилось все из рук?

Можно ли выносить начинающему артисту, который манежа и не нюхал, такой суровый

приговор, убивать человека морально? Тут говорили: «Енгибаров не

профессионал...» Но ведь его же просматривали в Москве, просматривали и нашли,

что человек может работать в нашем коллективе. А мы долдоним — не может!

Выходит, там ничего не понимают, а мы понимаем! Просто этот человек кое-кому

мешает! Вот и все. И сговорились убрать... Ну хорошо, допустим, отчислили.

Уехал. А дальше что? Подумали об этом? Дальше — позор коллективу! Почему? — Она

говорила, обращаясь прямо к художественному руководителю.— Да потому, что не

умеем воспитывать молодые кадры. Распишемся в собственной беспомощности!

Нази Александровна отметила исключительную работоспособность Енгибарова. Люди

знают, что у нее заведено тренироваться спозаранку. Она — свидетель: как только

новенький приехал — чуть свет уже на манеже, репетирует. Это говорит о

чем-нибудь или не говорит? А кто из присутствующих здесь хоть раз поднялся в

такую рань? Она твердо уверена: если к молодому артисту отнестись

доброжелательно, то со временем из него выработается коверный. И закончила,

решительно заявив, что как член Художественного совета протокол не подпишет. Ее

поддержала Амалия Акопян, костюмерша коллектива. Говорила она громко и

напористо на родном языке, выразительно жестикулируя: «А что, собственно,

представляют собой наши коверные, которые тут кричали: «Не профессионал, не

профессионал». А сами они разве академики! Уж она-то знает, как эти Сико и Сако

подговаривали людей: «Раз мы работаем, зачем нам другой...» Акопян показала на

новенького: ведь он же еще птенец, летать еще не научился. А мы — бац! Обрубаем

ему крылья! Позор!»

Затем слово взял директор цирка. По его мнению, было бы непростительной ошибкой

отправить выпускника училища назад с волчьим билетом. Он уже говорил и

повторяет вновь: молодой коверный не лишен актерских задатков. Но он еще очень

сырой, еще не нашел себя, не нашел своей маски, своего репертуара. Интуиция

подсказывает ему, Бабину: со временем начинающий артист сможет сложиться в

оригинального клоуна, и в этом отношении коллективу следовало бы мыслить перспективно.

Коверные Сико и Сако уже в возрасте, и к тому же — как бы это помягче сказать?

— их мастерство оставляет желать много лучшего. Ну а если быть совсем

откровенным, они просто снижают художественный уровень программы. Ждать, что

взамен дадут новых коверных — нереально. Так что не отчислять надо, а помогать,

растить смену.

Енгибаров не забудет участия в его судьбе этих людей, их поддержку в самую

горькую для себя минуту, навсегда сохранит в своем благодарном сердце теплое

чувство признательности.

То злосчастное собрание закончилось не так, как замышлялось. Леонида оставили в

коллективе, но ощущал он себя здесь чужаком; ему разрешалось выходить в манеж

только на детских представлениях и лишь изредка — на вечерних. Его поучали,

пытались переделывать исполняемые им интермедии, навязывали свои вкусы и

понятия. Молодой стажер оказался в атмосфере полной зависимости от людей

закоснелых, мыслящих категорически.

Помимо субъективного недоброжелательного отношения, были еще причины, по

которым начинающий комик претерпел неудачу. Во-первых, он не научился пока

устанавливать контакт со зрителями, без чего клоун не может состояться, и,

во-вторых, был невзыскателен к репертуару. Сохранилось несколько любительских

снимков того периода. Бесстрастный глаз фотообъектива подсмотрел то, что

незадачливый коверный исполнял на манеже Новосибирского цирка, Вот он

балансирует на лбу куклу — примитивный кунштюк, какой проделывали едва ли не

все тогдашние коверные провинциальных цирков. Столь же незамысловатыми были и

другие шутки, извлеченные из старинных клоунских сундуков: стягивал, к примеру

сказать, с руки длинную-предлинную перчатку, сбрасывал с себя добрый десяток

жилеток, надетых одна на другую. В том же роде были и остальные его репризы. И

костюм молодого клоуна, как свидетельствуют снимки, был традиционным:

мешковатый клетчатый пиджак и широченные брюки. Как мало общего с той

элегантной фигурой в цветной полосатой фуфайке и узких черных брюках, каким мы

привыкли видеть прославленного мастера цирковой арены. Он добросовестно

копировал тогда всех коверных, каких только успел увидеть.

В первый же свой сезон Енгибаров оказался нравственно надломлен и замкнулся в

себе, что так не вязалось с его живым, общительным характером. Намеревался

даже, как рассказывали, в знак душевной боли отпустить, по древнему армянскому

обычаю, бороду...

Натура импульсивная, он всегда жил более порывами сердца, нежели разума.

Глубокая обида и внутренняя неустроенность толкнули его, впервые оторванного от

семьи, в сомнительную компанию дружков-собутыльников... Да, невеселое начало.

Возможно, если бы он не был столь даровит, то его творческое формирование

протекало бы менее драматично. Впрочем, Леонид Енгибаров не первый из клоунов,

кого признали не сразу. Обратимся хотя бы к воспоминаниям Карандаша и Юрия

Никулина...

Напряженная внутренняя жизнь, острое недовольство собой, приступы отчаяния,

которые сменялись полным безразличием,— все это затормозило творческое развитие

молодого артиста.

Вспоминать о том времени Леонид не любил, всякое прикосновение к этой болевой

точке вызывало внутреннее содрогание. Не тогда ли зародился в голове будущего

литератора замысел новеллы «Не обижайте человека», в которой с такой

пронзительной горечью выражено наболевшее: «Зря, просто так обижать человека не

надо. Потому что это очень опасно. А вдруг он Моцарт? <...> Вы его

обидите — он и вовсе ничего не напишет <...> Берегите друг друга, люди!»

Анализируя причины неудачного дебюта Енгибарова, докапываясь до корней, возьмем

в расчет и то немаловажное обстоятельство, что молодой артист не имел еще

никакого жизненного опыта, не накопил творческого багажа. А ведь без

предварительной подготовки в других видах циркового искусства дорога к успеху

даже при наличии дарования, по убеждению многих мастеров арены, становится

более длинной и тернистой.

Замечательный деятель циркового искусства Вильяме Труцци говорил начинающим

клоунам, что сперва артист должен совершенствоваться в разных жанрах: быть

«человеком без костей», акробатом-прыгуном, поработать на трапеции, овладеть

наездничеством и лишь после этого может позволить себе думать о том, чтобы

смешить публику. Существует множество других свидетельств, подтверждающих эту

непреложную истину. Клоунское дело «не может быть первой цирковой профессией,—

писал известный мастер арены Роланд (К. Плучс).— В клоуны нельзя прийти со

школьной скамьи, из классов студии, а лишь накопив определенный опыт работы в

цирке». Подтверждение его мыслям находим и в воспоминаниях Юрия Никулина:

«Чтобы стать настоящим коверным, нужно время. Опыт приобретается с годами...

Имя себе клоуны делают постепенно, долго». Можно было бы процитировать мнение

многих других, писавших о цирке, но ограничусь лишь суждением Л. Кобера,

немецкого автора многих книг о цирке. Он также считает, что «для настоящего,

большого клоуна основой его искусства служит богатая впечатлениями пестрая

жизнь», К такому же выводу позднее придет и сам Енгибаров. Как личность и как

профессионал, человек складывается обычно, когда он уже изведал радости бытия и

горечь разочарования, торжество обретений и боль утрат, когда богаче стал его

духовный мир, когда у него образуются «мозоли на душе»... В очерке «Как стать

клоуном» среди восьми качеств, которыми должен обладать тот, кто намерен

избрать профессию циркового смехотворца, на второе место после юмора он

поставил жизненный опыт.

Творческие неудачи Енгибарова в начале пути явились следствием сложившейся в те

годы практики подготовки молодых клоунов, практики, мягко говоря,

несовершенной. Обучение было отвлеченным, оторванным от конкретной цели: студентов

знакомили с техникой актерского мастерства, так сказать, вообще, вне

определенной ориентации на специфику смехового жанра.

Если воздушного гимнаста, жонглера, эквилибриста можно подготовить в учебном

манеже, то клоуна без цирка, заполненного публикой, не вырастить. Притом

практикант должен находиться под неослабным наблюдением опытного мастера. Ведь

в окружающей действительности мы видим: за рулем автобуса, троллейбуса сидит

новичок, а рядом — инструктор. Без стажировки непосредственно на манеже, без

поддержки вдумчивого мастера, поднаторевшего в искусстве смеха, овладеть

профессией клоуна трудно, почти невозможно.

2

Тягостные испытания продолжались и в Харькове, куда прибыл на гастроли

Армянский цирковой коллектив. Начинающий артист по-прежнему чувствовал себя

парией, человеком непонятым и ущемленным, по-прежнему терзался несбывшимися

надеждами, по-прежнему терпел муки недовольства собой. Он жил на пределе

самообладания. Дни его были заполнены тревожными раздумьями о своей участи.

Лишенный какого-либо компетентного наставничества, судорожно метался по манежу

в рамках скупо отпущенных ему минут от одного клоунского приема к другому —

найти собственное творческое лицо никак не удавалось. Как знать, чем окончилась

бы эта полоса отчаяния, не возникни одно обстоятельство, которое самым

решительным образом переменило его судьбу. В Харьков приехали представители

республиканского министерства культуры и художественного отдела глазка, чтобы

на месте разобраться в нездоровой обстановке, которая создалась в Армянском

коллективе.

Ситуация и впрямь была сложной, настолько сложной, что многие артисты

стремились всеми правдами и неправдами выйти из труппы.

В архиве Союзгосцирка хранится протокол общего собрания Армянского коллектива

от 23 января 1960 года. Знакомство с этим документом позволит составить в

достаточной мере объективную картину положения дел в труппе. Выступили многие.

Говорили горячо и откровенно. Художественный руководитель В. А. Арзумапян в

отчетном докладе особо отметил плохую дисциплину, назвав ее расхлябанной. «В

течение четырех лет,— говорил он,— у нас было четыре крупных собрания, где

разбирались только склоки». Подробно говорил о работе коверных, отмечая

творческую невзыскательность Сико и Сако (Минералова и Арутюнова}. «Их роста я

в течение трех лет не вижу, люди даже не репетируют. <..-> С приездом

товарища Енгибарова началась большая неувязка. <...> Енгибаров мне

заявил: «Я — соло-клоун, дайте мне работать одному,». <С...> Енгибаров

является способным коверным, но у него еще мало опыта, и целиком вести

программу, думаю, ему будет трудно; у него есть идея создания нескольких

эксцентриад, и нам надо поддержать это ценное предложение». В протоколе

записано и выступление Енгибарова. «В первую очередь скажу о коверных. Я думаю,

что для меня, молодого, показ трех или четырех реприз ничего не даст: образ

коверного создается на протяжении всего вечера...». Запомним эти слова, они

говорят о том, что начинающий артист уже тогда ясно понимал самую суть развития

клоунского характера, развития во времени и пространстве. Представляет интерес

и еще одно место в его выступлении: «Я сам армянин, и мне приятно работать в

этом коллективе, где я могу вырасти и с помощью старых артистов пополнить свои

знания». И это сказано, несмотря на обиды и горечь. Как видим, внешне Енгибаров

настроен вполне миролюбиво. Или, быть может, дипломатично. Что также делает ему

честь. Протокол завершается постановлением: «В ближайшее время подготовить

артиста Енгнбарова в образе национального клоуна у ковра». Леонид воспрял

духом: наконец-то свершилось то, о чем он так долго мечтал, чего безуспешно

добивался. Армянская пословица гласит: «Не бывает ночи без рассвета». И для

Енгибарова наконец-то забрезжил свет надежды. Пребывание молодого клоуна в

Москве, в Центральной студии циркового искусства, куда он был направлен для

создания нового репертуара, стало переломным моментом в его творческой судьбе.

В Студии в то время подобрался хороший режиссерский коллектив, возглавляемый А.

Г. Арнольдом, и активно действовал репертуарный отдел. Пять месяцев

промелькнули в атмосфере профессиональных разговоров, репетиций, тренировок и

экспериментов. Енгибаров слушал лекции, ежедневно бывал на занятиях по

мастерству актера, встречался с литераторами, художником, постановщиком Л. А.

Харченко.

Результатам этого периода Леонид дал высокую оценку: «Даже если бы я не вынес

из церкви (Центральная студия располагалась тогда в храме Рождества Богородицы

в Путниках на улице Чехова) ни одного номера,— сказал он,— игра все равно

стоила свеч хотя бы только потому, что я поварился в этом котле...»

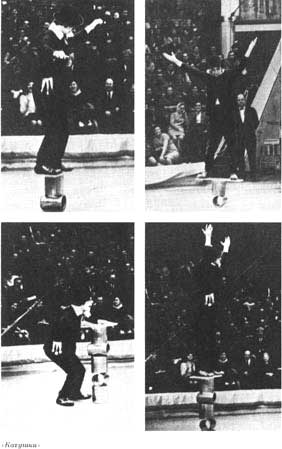

Итак, с творческим багажом, состоявшим из трех новых интермедий, созданных в

Студии,— «Зонтики», «Жилетка » («Баланс») и сатирическая клоунада «Стирка»,

Леонид Енгибаров прибыл в Одессу, где в это время гастролировал Армянский

цирковой коллектив. Позднее, отвечая на вопрос журналиста: «Ваши любимые

города?» — ответит: «Москва, Ереван, Прага, Одесса». В другом интервью сказал:

«Одесса вынесла окончательное решение — быть мне или не быть»,

3

Леонид Енгибаров стоял в боковом проходе одного из старейших цирков России,

пустом в этот ранний час, и с жадным интересом разглядывал его внутренний вид.

Зданию непривычной конфигурации было без малого семьдесят лет. Когда-то седой

ветеран цирковой архитектуры назывался «Железным» (его собрали из огромных

гофрированных листов оцинкованного железа). На взгляд начинающего артиста был

он красоты неописуемой. Подумать только: ему, Леониду, предстоит выходить на

тот самый манеж, где блистали все «звезды» мирового цирка, выступать под тем

самым куполом, под которым в мальчишеские годы сидели вот на этих зрительских

местах и с замиранием сердца следили за «королями воздуха» и хохотали до колик

над шутками клоунов Валентин Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров, Юрий Олеша,

Эдуард Багрицкий, Семен Кирсанов, Исаак Бабель, Корней Чуковский. Каждый из них

оставил хотя бы краткое литературное свидетельство своей привязанности к цирку,

сохраненной на долгие годы. Нередко судьба человеческая зависит от стечения

обстоятельств. В Одессе они складывались для молодого артиста благоприятно. Это

выразилось прежде всего в той неоценимой творческой помощи, какую дебютант

получил от старейшин цирковой клоунады.

Уже третий день выходил новый коверный заполнять паузы между номерами, когда к

нему в гримировочную комнату шумно ввалился Донато. Он был под хмельком. Не

обращая внимания на присутствующих, старый клоун панибратски потряс Енгибарова

за плечо, назвал почему-то своим Бамбино, похвалил, что было в устах этого

гордеца просто неслыханным делом. Пообещал кое в чем помочь новичку и добавил,

что завтра придет на репетицию. О Донато Енгибаров услышал еще в студенческие

годы. Выдающийся цирковой комик Донат Васильевич Старичков происходил из семьи

потомственных артистов. Отец его работал на турнике, мать Элиза Писсиутти —

наездницей. «Родом она,— рассказывал Донато,— итальянка. Так что учтите: в моих

жилах — горячая кровь».

Как было принято в те времена, его с малых лет обучали всем цирковым

премудростям. Живой, непоседливый, он еще малышом начал выходить в манеж. В

юношеские годы ему уже поручали в пантомимах комические роли. А свой первый

самостоятельный жонглерский номер, в котором участвовал дрессированный

фокстерьер, Донато подавал в эксцентрическом плане. Однако прославился он как

рыжий в буффонадных антре и неподражаемый комик в полете.

Пожалуй, ни о ком из цирковых артистов не ходило столько всяческих россказней,

как о Донато. Он слыл заводилой остроумных проделок и веселых разгулов,

неуемным проказником и выдумщиком смешных мистификаций. Из всех цирковых озорников

его считали самым изобретательным, из всех бражников — самым необузданным. Но

притом обязательно добавляли: зато уж и артист, каких поискать! И начинались

воспоминания о его неиссякаемых импровизациях в антре и на вольтижерском

мостике. Именно талант импровизатора и приносил ему успех и популярность.

В последние годы Старичков выступал не на цирковом манеже, а под открытым небом

в каком- нибудь городском саду, в парке отдыха или на стадионе. Как никто, умел

он органично сочетать в своем выступлении насыщенное комическое действие с

остроумным словом, чаще всего тут же вдохновенно рожденном. Его реплики

вызывали взрывы хохота. Когда он приезжал в Тбилиси, то шутки его звучали на

грузинском языке, в Баку — на азербайджанском, в Минске балагурил по- белорусски.

И это всегда привлекало массу народа.

С этой первой встречи в гримировочной Енгибарова Донат Васильевич зачастил в

цирк, где его еще помнили старожилы «звездой» первой величины. А ведь путь от

его дома до улицы Подбельского был не близким.

За какие-нибудь три-четыре месяца до описываемых событий на окраине Одессы, в

курортной местности, именуемой Аркадия, что означает по традиционному

поэтическому толкованию — счастливая, обетованная земля, неподалеку от моря, на

холме, выросло красивое трехэтажное здание — Дом ветеранов арены. В нем-то и

поселился Донато.

Старые мастера, оторванные от манежа, тяжело переживали разлуку с любимым

делом, которому была отдана вся жизнь, и потому нередко наведывались в цирк:

повидаться с друзьями, узнать новости, посидеть на репетиции, да просто

подышать родным воздухом. И среди них самым частым гостем стал Донато.

Донато было уже за семьдесят, когда наметанным глазом он увидел по каким-то

одному ему известным признакам одаренность Енгибарова и загорелся желанием помочь

начинающему клоуну. Сохранился рассказ об этом самого Енгибарова. «Поверил в

меня старик, Не знаю, нянчился ли он так со своими сыновьями, как со мной,

Бывало, еще из коридора кричит: «Где мой Бамбино?» Так он меня называл.

По-итальянски это означает—«малыш». Всегда стоял в проходе, наблюдал за моей

работой. Только закончу интермедию, уйду с манежа, он уже рядом: «Здесь не

дожал... в том месте поторопился. А попробуй-ка вот так...»

Старый мастер увидел, что ахиллесова пята новичка — страх перед зрителями.

Незадолго до выхода Леонида на арену он отвел его в сторонку и стал внушать:

«Пойми, публика ждет своего Бамбино, ждет с нетерпением, и он шагнет ей

навстречу, радостный и веселый. Делать интермедии, смешить ему и самому

нравится. Сейчас он распотешит всех и удивит, потому что никому не повторить

его трюков... Значит, что? Значит, Бамбино — настоящий талант!»

Спокойный тон Донато, его природный оптимизм и бодрость передались молодому

клоуну, помогли творчески собраться, он ясно почувствовал: в этот вечер все шло

гораздо лучше, чем обычно.

Словно бывалый лоцман, Донато хорошо знал подводные камни в море комического.

Шаг за шагом он вводил своего подопечного в мир веселых улыбок, обращал

внимание на многие тонкости клоунской профессии, предостерегал от ошибок, учил

искать и пробовать: удачное — закрепляй, неудачное — вон!

В клоунаде замечания, которые делаются по горячим следам,— самые полезные. И

щедрые подсказки знатока были для Леонида настоящей школой. В особенности

высоко ценил он умение старого комедианта переставлять акценты. Реприза,

которая вчера шла лишь на улыбку, сегодня, после вмешательства Доната

Васильевича, выстреливала хохотом.

Давно известно, что в комизме, и особенно в цирковом комизме, даже малая

малость может иметь решающее значение. Здесь все зависит от магического

«чуть-чуть». А постигаются эти самые «чуть-чуть» долгими годами практики или

когда вам их щедро открывает опытный мастер.

«Наше содружество с Донато,— скажет Енгибаров позднее,— было потому

плодотворным, что он отлично знал клоунское дело, а я — современность».

Свои мысли Нестор буффонады, как Леонид называл про себя Старичкова, выражал

затейливо и мудрено. Охотнее всего пускался в рассуждения о рыжем клоуне. Самое

противное, на его взгляд, когда артист лишь прикидывается рыжим, выламывается,

а не живет в этом характере. Пусть Бамбино запомнит; рыжий должен быть у него

внутри, вот тут... Сам Старичков, по его словам, настолько вживался в своего

героя, что ему ничего не стоило где-нибудь на вокзале, за столиком в ресторане,

среди уличной толпы часами действовать от лица рыжего.

В другой раз принялся распекать грубость на манеже. Хамоватый рыжий хуже

горькой редьки. А того неприятней — злой комик. Вот уж этого никак нельзя

стерпеть! Рыжий — добряк, нежная душа. И человек веселый. Донато согласен: этот

плут может и вокруг пальца обвести, но никогда не разозлится и грубияном себя

не покажет. И заметьте: какие бы глупости ни вытворял, каким бы пентюхом ни

прикидывался, он всегда умный. И публика чувствует: «А малый-то не дурак...» Б

те дни работники Одесского цирка постоянно видели их рядом — прославленного

ветерана арены и приветливого молодого коверного. Енгибаров слушал наставления

опытного мастера, стараясь не пропустить ни слова, и навсегда сохранил в памяти

многие рассуждения этого клоуна-мудреца. Например, о публике, которую

полуитальянец Донато называл избалованной синьоририной. «Синьорина,— говорил

он,— чертовски привлекательна, но зато уж и разборчива, как сама Клеопатра. Да,

да.., А ты сумей пробиться сквозь толпу соперников, завладей ее вниманием,

понравься капризной синьорине, чтобы она предпочла тебя всем остальным. А для

этого научись угадывать ее настроение, прислушивайся к ее дыханию, наблюдай за

ней в оба...».

Здесь, в Одессе, молодой артист впервые почувствовал доброе расположение

«синьорины». Случалось, что она одаривала его приветливой улыбкой. И в эти

мгновения возникало вдруг такое единодушие со зрительным залом, что, казалось,

крикни сейчас всем этим людям что-нибудь вроде: «Аида на море!»—и весь цирк

поднимется и последует за ним. Но так бывало редко. А почему?

Вопросов у Леонида в ту пору было гораздо больше, чем ответов. Позднее,

вспоминая это время, он заметит: «Одесский цирк был для меня сущим беличьим

колесом... и я кружился в нем безостановочно, даже не имея возможности

переварить всю получаемую информацию». В те же самые горячие денечки судьба

счастливо свела его еще с одним знаменитым клоуном прошлого — с Якобино

(Лутцем).

Филипп Францевич Якобино дневал и ночевал в цирке. Обычно он появлялся как-то

незаметно, садился где-нибудь в сторонке, молчаливый и отчужденный. На вид ему

было далеко за семьдесят. Разглядывая исподтишка старого буффона в потертом

макинтоше, с пепельной щетиной на впалых щеках, Леонид, человек от природы

наблюдательный, понял: крепко же, видать, потрепала жизнь старика...

Однажды Якобино поманил к себе коверного и предложил кивком головы сесть рядом:

«Если желаете, молодой человек, я буду рассказать вам свои антре. Они имели

колоссальный фурор».

Леонид обрадовался: старинные антре он готов слушать день и ночь. Эти, теперь

уже мало кому известные комические сценки, которые принято называть антре и

которые некогда составляли основу клоунского репертуара, чрезвычайно

интересовали его. Привлекала откровенная наивность смешных ситуаций,

изобретательные подвохи рыжего-плута, его забавные стычки с белым клоуном,

способные смешить и ныне. Стремительно развивающийся конфликт предоставлял

отличную возможность для актерских импровизаций и для непринужденного

карнавального веселья. Успех антре целиком зависит от комедийного дара артиста.

Талантлив комик — и какая-нибудь «Отрава» становится маленьким шедевром.

Леонид сразу же внутренним чутьем ощутил житейскую неустроенность старого

клоуна, выходца из прибалтийских немцев. Прикрывая смущение панибратским тоном,

предложил: а не пообедать ли им вместе? Филипп Францевич охотно согласился. С

того раза совместные походы в столовую — за углом — стали ежедневными. Затем

после обеда они сидели где-нибудь в сквере или на цирковом дворе, и Якобино

пересказывал одно антре за другим: «Шпагоглотатель», «Аделина Патти»,

«Динамит», «Японская дуэль», «Ужин для директора», «Паук», «Фотограф»,

«Отрава», «Денежный шкаф», «Полет на Луну», «Трубадур» и снова свою любимую,

как понял Енгибаров, «Капеллу Ульманиса». Ни одна из этих буффонадных сценок не

имеет — как ни ищи — конкретного автора и определенного места рождения. «Паук»

или «Денежный шкаф» одновременно могли разыгрывать клоуны и в парижском цирке

Медрано, и в мюнхенском у Кроне, и в Королевском цирке братьев Кни в Швейцарии.

Наследуя антре от предшественников, каждый искусный клоун вносил в них что-то

собственное, обогащал какими-нибудь смешными деталями, расцвечивал вдохновенно

сымпровизированными веселыми шутками. Бывали удачные находки и у Якобино.

Говорил Филипп Францевич увлеченно, по-театральному нажимая на слова.

Содержание клоунад передавал в лицах, меняя интонации, текст произносил то за

рыжего, то за белого, и тогда его немецкий акцент становился особенно заметным.

В эти минуты былой любимец публики оживлялся, изборожденное морщинами лицо как

бы разглаживалось, молодело, он забавно таращил глаза, жестикулировал,

гримасничал, и в этом старомодном излишестве мимики была своя

привлекательность.

Молодой клоун слушал с профессиональной заинтересованностью, стараясь удержать

в памяти каждую подробность, ибо чувствовал — именно они, комические детали, и

есть самая суть смешного. Якобино помог -ему познать очарование цирковой

классики, проникнуть в стиль буффонадной клоунады.

Спустя несколько лет Енгибаров будет кусать себе локти: ну почему не записал

тогда все, что рассказывал ему старый клоун? Намеревался даже специально

слетать в Одессу с магнитофоном. «Вот только бы время выкроить...». Но

осуществить свое желание так и не смог. Одесский цирк — особенный. В каком

другом можно увидеть на местах для зрителей столько былых знаменитостей арены!

Вчерашний выпускник циркового училища тайком, с обожанием смотрел еще на одного

славного обитателя Дома ветеранов—Леона Танти, музыкального клоуна-сатирика,

имя которого еще, казалось, недавно гремело по всей стране. «Леон Танти,—

говорили им на уроках по истории цирка,— это целая эпоха в искусстве клоунады

20—30-х годов». И однажды тот сам подошел к Леониду. Сперва сдержанно похвалил,

потом выразил сожаление: досадно, что коверный не играет ни на каком

музыкальном инструменте. А ведь это в руках артиста — огромнейшая сила. Сделал

Танти замечание и относительно концовок в его репризах. Какие- то они... как бы

сказать? Расплывчатые. И вообще в его работе многое пока еще незрело.

Молодой клоун «зажался», стал колюч и надменен, на губах появилась вызывающая,

почти дерзкая усмешка. Но Танти не отступился. Вновь, в более мягком тоне,

завел разговор о концовках. Ведь финал цирковой репризы всегда должен быть

ударным — это выстрел. В свое время они с братом обдумывали каждый, даже

маленький номер, как это ни покажется парадоксальным — с конца. Сперва самым

тщательным образом отрабатывали финал, и лишь после этого — начало и середину.

Ломают, бывало, голову, ломают — не дается ударная точка, хоть плачь. Но пока

не возникала настоящая придумка, такая, чтобы полностью устроила обоих, поиск

не прекращался. «Так что, дорогой друг, если хотите иметь успех, не

успокаивайтесь, мучайтесь, ищите, и лишь когда почувствовали — вот она, можете кричать:

«Эврика!»

Леон Константинович любил сравнивать комическую манеру разных клоунов. Его

рассуждения на этот счет всегда были интересны, и Леонид тут же навострял уши.

Как-то раз Танти сказал, что решительно не приемлет механический комизм, когда

смешат не органичным юмором, не актерской техникой, а выверенными трюками.

Работал, например, лет тридцать назад такой Жакони. Слыхали? Нет, нет, не

Жакомино, о том особый разговор, а именно Жакони. Так вот у этого Жакони все

было на механике: под костюмом — целая система трубок, клапанов, пружин, клизм

с водой. Он дергал незаметно за нитку, и на лацкане пиджака возникала

хризантема, дергал за другую, и волосы вставали дыбом, дергал за третью — из

глаз лились слезы в две струи. Перед тем, как появиться на манеже, он долго

заряжался и выходил, с ног до головы начиненный сложными приспособлениями.

Допустим, Жакони говорил: «Спущусь-ка я в погреб». Нажимал на кнопку, и носок

его огромного клоунского ботинка откидывался, словно капот автомобиля. Клоун

вытаскивал... связку сосисок и сотку коньяка. Парше у него был также с

секретом, подобно цилиндру фокусника. Из него вылетал столб пудры, бил фонтан,

на макушке вертелся пропеллером хохолок, на лбу от удара раздувался громадный

волдырь и прочие и прочие сюрпризы. В клоунских штанах было смонтировано

сложнейшее пиротехническое устройство для «обстрела» шпрехшталмейстера.

Происходило это так. Жакони поворачивался к шпреху задом, нагибался и резко

выбрасывал назад ногу, будто собирался лягнуть. И в то же мгновение с оглушительным

треском из его штанов вылетал сноп искр. Вот так клоун выпаливал подряд до

шести-семи раз...

Совсем другим комиком был упомянутый Жакомино. Тот не признавал никаких

«зарядок». Он даже не приклеивал носа. Брал публику в плен, что называется,

голыми руками. И как смешил! Да-а, это был натуральный комик, с искрой божьей.